本日も快眠を目指すため、寝る前読書にぴったりな本をおすすめします。

何度か言っておりますが、私は寝る前の読書ではエッセイを好んで読みます。

その中でも好きなのはグルメエッセイか旅エッセイ。

テレビ番組でもこの二本立ては鉄板の人気ですね。何よりの魅力は気軽に観られるところです。

エッセイに関しても同じで、寝る前の時間にグルメや旅ものを読んでいると気楽な気分になって、頭がほぐれ気持ちよく寝られます。

今回ご紹介するのも旅エッセイといえば旅エッセイですが、ちょっと毛色の違う種類のもの。

日本全国のボロ宿を訪ね歩いた文庫版「日本ボロ宿紀行」という旅エッセイの紹介です。

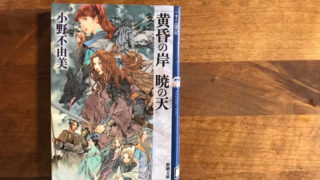

文庫版「日本ボロ宿紀行」ボロ宿に泊まるってどんな体験?

まさかのドラマ化!原作でもある文庫版「日本ボロ宿紀行」

文庫版「日本ボロ宿紀行」とは上明戸聡さんが、日本全国のボロ宿を実際に泊まり、体験して綴られた旅エッセイです。

このボロいものに惹かれるという気持ち、何となくわかります。こんなにボロボロなのに、どうしてまだ営業しているのか、いったい中はどうなっているのか?そんな多くの人の疑問を、上明戸さんが(ある種体を張って)実際に泊まりつつ、そこでの体験を紹介してくれています。

マニアックと言えばかなりマニアックなこの文庫。2019年、まさかの実写ドラマ化!まさかこの本がドラマ原作になりうるとは思いもしませんでした。

原作の「日本ボロ宿紀行」はエッセイですが、ドラマ版では、若くして芸能事務所を引き継いだ主人公と売れない歌手のドサ廻り的なストーリーがあるようです。

日本全国のボロ宿をまわるという原作に対して、売れない歌手のドサ廻りのストーリーを持ってくるとは、うまいところに目を付けたなと感心。また、ボロ宿を紹介するこの文庫を原作に選び、ドラマ化したテレビ東京もぶっ飛んでます。

「ボロ宿」の定義

さて、ボロ宿と聞いた時どんなことを思い浮かべるでしょうか。

いかにもやばそうであったり、汚れていたり、下手したら崩れるんじゃないかというようなそんなものを想像するのではないでしょうか。

この「日本ボロ宿紀行」の中ではボロ宿の定義を

この場合の”ボロ宿”は、決して悪口ではありません。歴史的価値のある宿から古い安宿までをひっくるめ、愛情込めて”ボロ宿”と呼び、私にとっては最高の褒め言葉なのです。

としています。

どちらかというとネガティブな感じではなく、古くて味わいのあるという意味で「ボロ宿」と使っているみたいです。

ボロ宿とは言いますが、中にはかなり立派なボロ宿(?)もでてきます。お高そうなところも。

全体的にレトロで味わいのあるものが多いですね。ただ、皆さんがイメージする本格的な「ボロ宿」もいくつか掲載されているのでお楽しみを。

安い湯治場、温泉旅館に惹かれる

色々な種類のボロ宿がでてきますが、やはり惹かれるのは古くて安い湯治場のようなところの宿ですね。

快眠のための入浴方法と温泉のすすめ!やタナカカツキ先生のサウナ布教書!「マンガ サ道~マンガで読むサウナ道」でも書きましたが、私は温泉やサウナが好き。週に一回はどこかしらに入りに行っています。なので全国の湯治場にもすごく興味があり。

こういうお宿を期待してこの文庫を購入しましたが、期待通りのお宿も何件か紹介されています。

最近どこの地方に行っても観光ホテル、ビジネスホテル、民宿とかでも結構近代的な作りになっているので、文庫版「日本ボロ宿紀行」の中に紹介されているようなお宿は本当に貴重。

何より、興味はあるんだけれどそういうボロ宿に泊まる勇気というか意気地がないもので、体験エッセイは本当に興味深いです。

昭和のまんまと言おうか、つげ義春の世界と言いましょうか、ある種時間が止まった感覚のある古さ(つげ義春も日本中のボロ宿を巡った話を描いてます)。

ここに出てくるお宿は、新しくて便利なホテルなどには出せない、絶妙な味わい。ある種ボロくはあるけれど、年月によって刻まれた深みすらあります。

こういう宿はいつまでも残っていてほしいものですが、それが読めない部分もあるので行ける時に行ってみたいものです。

気になるボロ宿1「岩手県鉛温泉 藤三旅館」

「日本ボロ宿紀行」の中で、もっとも気になったのが岩手県花巻温泉郷鉛温泉の「藤三旅館」。

立って入る温泉などがあり、湯治施設も整っているようです。

ホームページはかなりしっかりした作りで、お部屋なんかの写真を見る限り綺麗なところみたいです。

グーグルで「鉛温泉 湯治部」と画像検索するといかにもな感じの古めかしい宿や部屋の写真が色々でてきますが、通常宿泊と湯治客は別ものなのかもしれません(湯治部の方が我々が期待するボロ宿風味)。

ホームページを見ると湯治目的で素泊まりとかならかなり安く泊まれそう。

温泉やお宿のつくりも魅力的なのですが、本書に載っていた湯治客向けの売店がなんとも魅力的。

鉛温泉の湯治客向けのものがなんでも揃っていそうで、宿内にある売店ながらしっかりした商店みたいなつくり。

ホームページではその売店情報がちゃんと載っていなくて残念なのですがグーグルなどで「藤三旅館 売店」と検索するといくつか写真が出てきます。

仕事が忙しい時など、1週間ぐらい湯治場にいってぼけーっと過ごしたいなぁという誘惑にかられることがありますが、その理想がここに。

自炊もできるようですが、湯治客でも食事が取れるみたいです。ネットなどを見ていると結構おいしそうな食事。

何にもせず、温泉につかることを目的とする期間。憧れです。

気になるボロ宿2「栃木県老松温泉 喜楽旅館」

この「日本ボロ宿紀行」の中でも群をぬいてボロ宿なのがこの老松温泉「喜楽旅館」。

写真で見ると一部が崩れていますし、廊下とかもお化け屋敷の方がまだ綺麗なんじゃないかといった様子。これぞボロ宿といった風情満点。

だけれどもこの喜楽旅館は温泉マニアには有名みたいです。遠方からその手のものが大好きな方々が押しかけているようです。

ここの老松温泉の効能がなかなかのよう。小さな温泉みたいですが、入ってみたい憧れはありますね。

お気に入りのサイト「東京別視点ガイド」にも紹介されています。

カラー写真で見ると強烈。いたるところがゆがんでいます。

「日本ボロ宿紀行」にも書かれていましたが、老松温泉の硫黄成分がきつすぎて建物が痛み、ボロボロになってくるのだとか。

部屋に備え付けのテレビなども一年で壊れてしまうというぐらいの老松温泉の成分は強烈みたい。

喜楽旅館に泊まる勇気はありませんが、この老松温泉だけはいつか入ってみたいです。

簡単には泊まれないからこそ、旅エッセイで楽しむ

文庫版「日本ボロ宿紀行」に紹介されているようなボロ宿は日本中にまだ少なからず残っているようです。

しかし、そういうところに憧れていても、日常ではなかなかいけないもの。

そもそも、あまり観光地ではないようなところだからこそ、開発を逃れてそういうボロ宿が残っているのかもしれません。

一般の人からすると、ボロ宿に泊まるという目的で旅行するのはなかなか難しいものがあります。

せめて「日本ボロ宿紀行」のような旅エッセイで旅情気分だけでも味わう。

寝る前の読書の時間、ボロ宿への憧れを思い描きつつ、気楽な気持ちでエッセイを楽しむのもいいもんですよ。

そして憧れが限界点を突破した時、その時は勇気と財布を開いて、ぜひボロ宿を体験を行動に移してみてください。その時はカバンに、この文庫を忍ばせて。

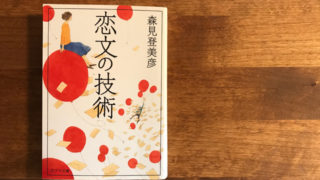

【関連記事】:小林聡美の普通女子な旅エッセイ「アロハ魂」