ホラー映画というジャンルは、ある種の虜になる性質を持っています。「怖い!だけど見たい!」そんな中毒性が。

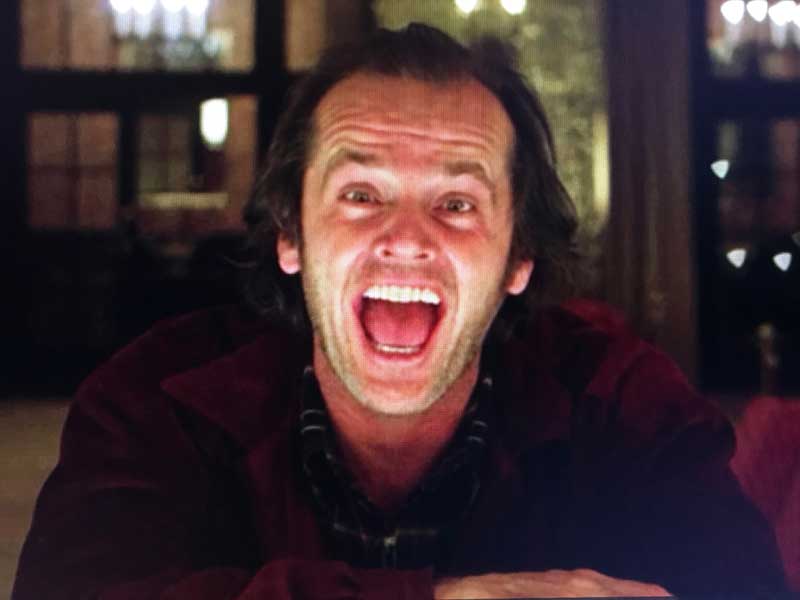

それぞれの映画に、それぞれの恐怖の仕掛けがあるのですが、その中でも多くの人を虜にしてやまないホラー映画に「シャイニング」という作品があります。言わずと知れた超名作!

ちょっと前に、シャイニングの双子の元ネタと言われている、ダイアン・アーバスという人の写真集を目にしたのですが、そこに写っている双子がなんとも印象的。

上記が双子の元ネタとされる写真。元ネタとされるダイアン・アーバスの写真も、シャイニングを知っているとかなり不気味な印象に。

この写真を見てふと思ったのが「なんでシャイニングってあんなに怖いんだろう?」っと。これといった幽霊や、スプラッターシーンも少ないですが、それでも精神的にじわじわと、つかみどころのない怖さが。それを突きとめたく考察してみました。

映画の様々な要素を分解しつつ、その怖さの秘密に迫ってみたいと思います。

(注意:ネタバレ含みます)

「シャイニング」怖さの秘密を考察してみる

なぜ「シャイニング」が怖いのかを考察する

映画「シャイニング」はなぜこんなにも怖いのか?

たとえばスプラッターなどではもっとどぎついのがあるし、幽霊ものでももっとおどろおどろしい映画はたくさんあります。サイコ系のものでも精神的にズキズキくるような怖い作品だってある(「セブン」とか)。

しかし「シャイニング」にはそれらとはまったく異質な怖さを感じるのです。

計算され尽くした怖さと言いましょうか。大まかにわければホラーなのだけれど、他に類を見ないタイプの怖い作品に仕上がっています。

単なる怪物や死の恐怖を超えた怖さを内在しており、それは複合的な要素によって成り立っていると感じました。

「シャイニング」の各要素を分解しながら、その怖さの秘密を考察したいと思います。

超常現象としてのホラーの怖さ

「シャイニング」では超常現象が様々出て来ます。

たとえば、ひとり息子のダニーは意思疎通や未来予知など超能力を持っています(その能力をシャイニングという)。

また、ジャックが狂気に陥るにつれて、様々なものが見え出してきます。

いないはずのバーテンダー、風呂に入る裸の女性、パーティーの客、カクテルを給仕する死んだはずの前管理人。

最初はジャックの狂気が見せる幻影かと思いきや、どうも幽霊的なものみたい。物理的介入ができる、ホテルにすくう何か。

ジャックの手助けをすると見せかけつつ、家族全員を「あちらの世界」に取り込もうとする不気味さが怖いですね(ラスト、どうやらジャックだけ囚われたようですが)。

ホラー映画の定番中の定番、幽霊をはじめとした超常現象がストーリーに盛り込まれるのは、「シャイニング」の怖さのベースとなっています。

人間の狂気の怖さ

誰にも経験があると思いますが、ストレスがたまってくるとイライラしてきます。普段ならば何かしら発散の手立てはあるのでしょうが、ジャックのいる冬のホテルではあまりそれがありません。

しだいにストレスがたまっていっているのは明らか。そしてどんどんおかしな状態になってきているぞというのが画面から伝わってきます。「シャイニング」の場面が進むにつれて、狂気の度合いは増していき、、、。

幽霊なども怖いですが、それは現実的に存在するかしないかという不確かな部分の怖さ。

しかし、狂気は現実世界に確実にあり、体感的にイメージできるものだからこそ余計に怖いのです。この人間の狂気の様は、シャイニングの怖さの中でかなり大きなウェイトを占めています。

本来、頼れるべき存在である父親のジャックが、まったく逆の存在へと変貌していく。

ジャックが狂気に染まるにつれ、次第に何をしでかすかわからない様子が、徐々に映画の恐怖感を盛り立てていきます。

音楽の怖さ

「シャイニング」では音楽がものすごく絶妙に使われています。全編にわたって、不気味な音楽がずっと続き、心理的な不安感に心休まるところがありません。

それがなんとも、閉ざされた冬のホテルの景色によく合う音楽(怖いという意味で)。

おそらく、映像を見ず、音楽だけ聴いていてもドキドキするような代物。逆に、無音で映像だけを観ると、怖さは半減してしまうことでしょう。「シャイニング」に使われている音楽はホラー映画のお手本のような、神経をざわつかせる素晴らしい効果を担っています。

密室の怖さ

ジャック達がいるのは冬のホテル。雪深く、下界には簡単に降りられません。

半ば強制的に家族三人、そこにいるしかない状態。なのに頼るべき、一家の大黒柱のジャックがストレスでどんどんおかしなことになっていく。

妻はホテル管理人を途中でやめ、下界に降りることもジャックに提案しますが「俺の責任はどうなるんだ!」とどなりだすしまつ。これが何かストレス発散の手立てでもあれば状況は違ってくるのでしょうが、雪山のホテルなだけにそれもなかなかありません(なおかつ小説のスランプというストレスフルなおまけ付き)。

映画後半にかけて、豪雪により、ますますホテルは外部と遮断され密室度が高まっていき、それに比例するかのようにジャックも狂気に染まっていく。

ホラー映画の常套句でもある「逃げられない」空間の怖さも、シャイニングではいかんなく発揮されています。

ジャック・ニコルソンの狂気!俳優陣の演技の怖さ

「ディパーテッド」を観たときにも思いましたが、やはりジャック・ニコルソンはぶっとんだ狂気の演技がうまい。

平常時でも怖い顔なのに、狂気に染まった演技は演技と思えない迫力。もう、もとからこういう人なんじゃないかと思ってしまうぐらい。

ジャックだけでなく、子供も可愛い顔をしているだけに、なんだか不気味。恐怖の双子もよく見ると可愛いんだけど、二人並ぶとめちゃくちゃ怖い。

顔にとりわけクセの強い俳優陣たちの、鬼気迫る演技があるからこそ、シャイニングは歴史に残るホラーとして君臨しているのでしょう。

シンメトリー、無機質、双子などの怖さ

シャイニングはやたらとシンメトリー(左右対称)な映像が多いく、そこでかもしだされる無機質な雰囲気が不気味さを効果的に演出しています。

シンメトリーって神殿など神聖な場所などでも使われており、安定感はあるのですが、この映画ではそれがなんとも怖い。

安定しているからこそ、それがいつか崩れるかもしれないという予感と無機質から感じる人間味のなさが怖いのかもしれません。

そして、「シャイニング」で怪奇現象の親玉ともいえる双子の少女が加わることで、このシンメトリーの不気味な恐怖は芸術的な境地に。

海外などだと、ハロウィンにこの双子の少女のコスプレをする人って大勢いるみたい。それぐらい、強烈な印象を残す存在。

Quick reminder that a few years ago Bruce Willis went to a Halloween party as one of the twins from The Shining. pic.twitter.com/YAF8fDVb0F

— Nick de Semlyen (@NickdeSemlyen) August 13, 2019

おそらく、先に紹介したシャイニングの双子の元ネタ、ダイアン・アーバスの写真からなにかしら不安な、恐怖の要素を感じたのでしょう。それをこういう形でアウトプットするのは見事!

シンメトリーな画面の中に、突如として現れる双子の少女は、あの空間の中で予感を裏切れられる強烈に異質な存在であり、そういう部分が怖いのだと思います(逆に怪物などの方が期待通りで怖くない)。

リブート版「キョンシー」にも双子の幽霊というのがでてきます。あれも怖いですが「シャイニング」の双子の不気味さの非ではないと思います(キョンシーの双子幽霊の元ネタはシャイニングの双子かも?)。

「キョンシー」

呪怨の清水崇監督。

あの霊幻道士が現代に復活。キョンシーとは全く別物と思ったほうがいいですw双子の幽霊メインの話。トンデモ展開すぎてツッコミ所満載ですがしっかりホラーしてます!映像表現はなかなか良い感じ! pic.twitter.com/nTkHt7oUy4— るる (@tiny_twin_bear2) September 5, 2015

とにかくシンメトリーの無機質さが「シャイニング」のもつ怖さを効果的にひきたてていると思います。

考察の結論。「シャイニング」は複合的な怖さ

シャイニングという映画の怖さは、ストーリー、役者、音楽、画面構成、セットそれらが複合的に引き立てあって成立しています。

もちろん、他のホラー映画でもそのような恐怖装置は仕掛けられていますが、シャイニングほど一つ一つの質が高い作品はあまりないでしょう。

幾重にも張り巡らされた要素が絡み合い、複雑な怖さを演出している。その複雑に構成された仕掛けこそが時代を経ても色褪せない、極上の怖さとなりえているのです。

一言では言い表せぬ怖さと魅力を持つからこそ、長年ホラー映画の定番として愛されているのでしょう(スピルバーグの「レディ・プレイヤー1」でも「シャイニング」の名場面が効果的に使われています)。

久々に「シャイニング」を観て、その怖さと面白さをつくづく感じさせられました。俳優陣、映像、構成、監督どれをとっても一流がゆえのクオリティです。

その気持ちが冷めないうちに書き記した私なりの考察。ご笑納くださいませませ。