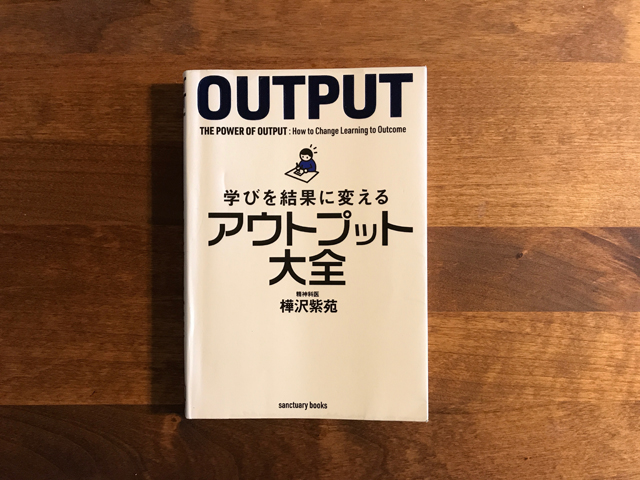

一年ほど前から書店で平積みされ続けている本があります。それは「学びを結果に変えるアウトプット大全」という本。

近所の本屋さんだけでなく、どこの本屋さんにいっても一押しの場所に置いてある。しかも一過性でなく、一年近くにわたって。

これだけ各地の書店が押すということは、よっぽど売れている本ということでしょう。そして一年に渡って売れ続けているということは、単なるブームではなくしっかりとした中身にある本の証拠かと(「嫌われる勇気」とかでもそうでしたし)。

遅ればせながら、先日「アウトプット大全」を読了。

なるほど、売れているだけあって、いままで思っていたこととはまったく違う学びの多い本だこれは!自分が常識だと思っていたことが、くつがえされるぞこれは!

著者の樺沢紫苑さんは精神科医ということもあり、学術的裏付けのあるアウトプットの重要性に迫る「アウトプット大全」のご紹介。

「アウトプット大全」アウトプットとインプットの比率はいかなるものか?

「アウトプット大全」の概要

「アウトプット大全」は精神科医の樺沢紫苑さんによって書かれた、アウトプットの指南書。

アウトプット。めちゃくちゃ簡単にいえば、自分が取り入れた情報を形として外に出す作業。こうやってブログを書いている行為もアウトプットですし、誰かと会話したりするのもアウトプット。

日常当たり前にある行為ですが、樺沢さんはそれを改めて見直し、その重要性を説いたのが本書です。

アウトプットの基本法則から始まり、それを実際に応用する話し方、書き方、行動の仕方など各章にわたり具体例が載っています。

本書で特徴的だと思ったのが、通常読みづらい横書きの本ながら非常に読み易いということ。本自体のデザイン、イラストや図の配分が見事ですいすい読み進めることができました。

「アウトプット大全」文書そのものの良さもさることながら、本としてのデザインがすごく良い。

通常、横書きの本ってすごく読みにくいんだけど、スラスラ読める。

フォントサイズ、行間、1ページあたりの情報量、イラストの使い方など素晴らしい!#読書 #アウトプット大全 pic.twitter.com/2HqMJSY95I— 寝る前読書のススメ@読書垢 (@nerumaedokusyo) August 24, 2019

また、一つの項目が基本見開きで完結するので、系統立てて頭に入ってき易いというのもポイントかと思います。

こまめにアウトプットしていくことで忘れずに覚えておける

「アウトプット大全」を読んでいて、本書で何が一番大切なのかと考えた時、結局はインプットした情報を自分のものにするためにアウトプットするということなんだと思います。

本書の冒頭にもありましたが、月に本を3冊読む人と10冊読む人がいたとします。インプットだけでみると10冊読んだ人の方が、ある意味上ともいえるでしょう。

しかし、しばらくのちに、その本に書かれていた情報を質問した時に、しっかりとそれを覚えている3冊読んだ人と、ほとんど何も覚えていない10冊の人とどちらの方が成長があったでしょうか?

われわれが本を読んだり、セミナーにいったり、様々な情報を仕入れるのは、ただ仕入れる行為でなく、しっかりと自分のものにし忘れずに覚えておくことこそが重要なのだと思います。

そして、そのようにインプットしたものを忘れずに覚えておくために効果的なのがアウトプットという手段。

アウトプットすることで、記憶が強化され、インプットしたものを自分のものとすることができる。その時に初めて自己成長となるのです。

「アウトプット大全」にもありますが、本に書き込んだり、読了後に感想をメモしたりする手段などは非常に有効かと。

私も、今回は本書で感じたこと、気づいたことなどをTwitterでメモしておくことで、後で見直した時にでも「自分が何に感動したか」へのアクセス、思い出しが容易でした。

「アウトプット大全」 #読了

今までインプットメインだったので、よりアウトプットに重きを置いた方がいいなと感じた。

比率にして3対7でアウトプット重視というのも目からウロコ。読書感想文のテンプレも載っているので、本好きの人が得るテクニックは多いと思う。 pic.twitter.com/Pxu73Fk0BD

— 寝る前読書のススメ@読書垢 (@nerumaedokusyo) August 24, 2019

アウトプットとインプットの黄金比率は7対3

本書の中でもっともためになったと感じたものに、アウトプットとインプットの比率があります。どのような比率が、いちばん記憶の定着がいいのか。

樺沢紫苑さんは、実験の結果アウトプット7、インプット3の比率をおすすめしています。

これは、今までの私の常識からすると「今までの勉強方法はなんだったんだ、、、」と。

思えば大学受験をはじめ、今までの勉強方法はどちらかというとインプットの比率重視だった。一生懸命覚えて、覚えて、覚えるんだけれども、しばらくすると忘れてしまう。なんでだって、いつも嘆いてたっけ。

樺沢さんは教科書などでインプットしたら、問題集などでしっかりアウトプットしろとあります。

本書の中でも「アウトプットとは運動である」とありますが、書く、声にだすという行動を伴った時、脳の様々な分野が刺激されインプットされた情報が定着しやすくなるのだと。

また、その日限りではなく、2週間に3回使った情報はより長期記憶として定着しやすいともあります。見直すことって大切ですね。

私も、読書好きで月に何冊かは読みますが、それでも知識の定着という観点から見ると、その多くが忘れてしまったような気が(恥ずかしながら)。

ただ、このようにブログをやりだしたことで、本ごとの重要なエッセンスは記憶として残りやすくなったような気がします。先述した「嫌われる勇気」なども、一度ブログに書いたことで「課題の分離」などの重要項目をしっかりと覚えておけているのだと思います(参考:【嫌われる勇気】他人の課題に振り回されないための「課題の分離」)。

これはからは、読書中のメモや、Twitterにつぶやく、そしてブログ更新(「アウトプット大全」でもブログのメリットがとかれていました)などのアウトプットを通じて、よりインプットされてたものを自分のものにし成長していきたいと思います。

これまでの勉強法や、読書法でいまいち成果が上がらなかった人には、一読する価値のある「アウトプット大全」でした。

余談ですが「アウトプット大全」の装丁を手がけたデザイナーの井上新八さんという方がいます。この方の1日のアウトプット量(仕事量)が凄まじいので以下の記事もおすすめ。