最近読んだ本の話をば。

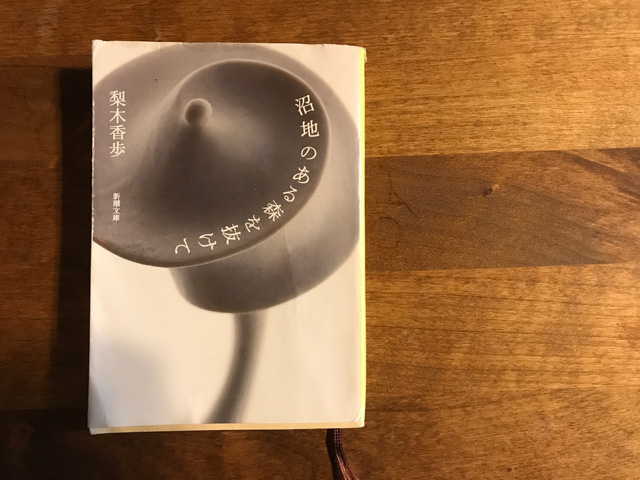

昨日読了したのが梨木香歩さんの「沼地のある森を抜けて」。

これが、まことに不思議な話。読了した今もはっきりとした話の輪郭をつかめていないのだけど、色々と考えさせられています。

この物語でキーとなるとのが「ぬか床」。ぬか床という、えらく庶民的なものから一大生命スペクタクルファンタジーへと展開していく、それだけでも不思議。

そんな「沼地のある森を抜けて」を紹介させていただきます。

「沼地のある森を抜けて」ぬか床から生命の神秘へ

「沼地のある森を抜けて」のあらすじ

「沼地のある森を抜けて」の簡単なあらすじをば

化学メーカーの研究室に勤務する主人公の久美は、ある日なくなった叔母のぬか床を引き継ぐことになります。

それは先祖代々受け継がれてきたもので、もともとは久美の母親が管理していたぬか床。それが回り回って、久美の元へと渡ったのでした。

ある日、そのぬか床の中に奇妙な青い卵のようなものを発見します。そしてそこから、透き通った男の子が現れたのです。

その不思議な男の子の世話をするうちに、なんとも満たされた気持ちになる久美。しかし、その男の子と同じくしてカッサンドラというのっぺらぼうのような女も出現することに。

物語が展開していく中で、ぬか床を管理し続けなければならない一族の運命と、久美の両親や叔母の死の秘密などが次々と明らかに。

そして久美は先祖がぬか床を持ち出したと言われる島を突き止め、自分の一族の運命と向き合うために、その島に行くことを決意します。

ぬか床、細胞、生命、有性生殖などをめぐる、命とは何かについて考えささせられるファンタジー。

梨木香歩さんといえば「西の魔女が死んだ」など、どこかファンタジックな作風と生命について考えさせられる物語が印象的。この物語も梨木香歩さんのテイストがうまく出ているなという感想を持ちました。

ぬか床と漬物

簡単なあらすじを説明しただけではまったく伝わらないであろうこの物語。「えっ?ぬか床?ファンタジー?どういうこと?」ってなるでしょう。

最初妻が「沼地のある森を抜けて」を読んで、その時このような説明を聞いたのですが、なんのことかさっぱりわかりませんでした。

しかし、読み進めるとじつにこのぬか床の存在が物語に効いてくる。それはお漬物が好きながら、ぬか床に手を出せない私の現状があるからこそ、より共感を得たのかなと。

この物語ではとても小さな生命世界のことについて多く触れられています。その象徴としてぬか床という庶民的なものを題材にしています。

「ぬか床?生命?」となるかもしれませんが、ぬか床というのは一つの生命体と捉えてもいいでしょう。一度ぬか漬けを作り出したならば、毎日手をかけ続けてやらなければならない。それを怠ると腐敗菌が繁殖してぬか床がダメになる。

毎日かき回したり、適度に塩や新たなぬか、そして野菜をつけ続けることにより、ぬか床というのはいく年にもわたりその効力を発揮し続けるのです。手をかければいつまでも生き続ける、しかし手を抜けばたちまち死んでしまう。まさに生命体。

久美の一族は、代々受け継がれてきたぬか床を手入れし続けなければいけない運命にあります。それは家族の存亡にもにたような理由で。ある意味ぬか床に支配されているとも言えるような一族(これだけ書くとギャグのようにも見えますが、物語自体はいたって真面目な展開になります)。

私はすごくぬか漬けが好きなのですが、この手をかけ続けなければいけない部分に面倒くささと責任感を感じて、家でぬか漬けをつけていません。私ももともとぬか漬けを一つの生き物のように見ていたので「沼地のある森を抜けて」の冒頭部分にはとても共感を覚えました。

久美の一族ほどぬか床に支配されるようなことは起こらないけれど、それでもそこには様々な、目に見えない菌たちの世界があり、せめぎ合いが展開されているのです。この辺は漫画「もやしもん」を読むとよりイメージしやすいとおもいます。>>もやしもん作者の傑作短編漫画「テシェキュルエデリム~ありがとう」

生き物、有性生殖、生命

この物語の展開は現実を舞台にしているのだけれども、どこかふわふわとファンタジーといった感覚を受けました。

目に見えない世界、といっても魔法とかそういうのではなく、微生物や菌などそういうものが大きく影響してくる話だから。

しかもそれが人間の生活にまで影響を及ぼしている。実際にあり得る話なんだけど、どこか現実味を感じられず、そんなところにファンタジー的な感想を覚えたのだと思います。

我々は多細胞生物であり、有性生殖を繰り返す生き物。しかし、他の生き物の中には単細胞生物だったり、自己増殖を繰り返すものだっています。時には他の生物に寄生することで生命を紡ぐものも。そういうもの全てに生命があるのです。

「沼地のある森を抜けて」での名言。たった一つの細胞

この「沼地のある森を抜けて」の中でも、生命についてもっとも胸打たれた部分がこちら。

世界は最初、たった一つの細胞から始まった。この細胞は夢を見ている。ずっと未来永劫、自分が「在り続ける」夢だ。この細胞は、ずっとその夢を見続けている。さて、この細胞から、あの、軟マンガン鉱の結晶のように、羊歯状にあらゆる生物の系統が拡がった。その全ての種が、この母細胞の夢を、かなえようとしている。この世で起きる全ての争いや殺し合いですら、結局、この細胞を少しでも長く在り続けさせるために協力している結果、起きること。単なる弱肉強食ということではなく。全ての種が、競い合っているような表面の裏で、実は誰かが生き残るように協力している。たとえばその誰かが、酵母、とかであっても。生物が目指しているものは進化ではなく、ただただ、その細胞の遺伝子を生きながらえさせること。

そもそもたった一つの細胞の夢が、っていう話。全宇宙でただ一つ、浮かんでいる孤独、ってすさまじいものだったんだろうなあ、と思って。実際には同じようなものが試行錯誤で繰り返されていたのだろうけれど。それでも、最初の一つ、っていうのはあったんだろう。全宇宙にたった一つの存在。そのすさまじい孤独が、遺伝子に取り込まれて延々伝わってきたのかな、って思って。細胞が死ぬほど願っているのは、ただひとつ、増殖、なんだ。人間の、特に男の、自分の遺伝子を残したい、っていうそういう欲求を諸悪の根源のように思ってきたけれど、その原初の圧倒的孤独っていうのが、根っこにあるのかな、と思えば、なんか、もののあはれ、みたいなしんみりした感じになってきて。(中略)

だとしたら、その細胞が未来永劫存続することを願っているとはとても思えない。そんな孤独とその願いが一つの存在の中に両立してあるとはとえも思えない。けれど、あるのだとしたら、なんと苦しいことだろう。

上記の部分は大分ラストの方ですが、ぬか床からここまで壮大なイメージに広がるとは思っていませんでした。いやはや、なんとも生命について考えさられる言葉、これはもう名言。

これも最初ぬか床から始まらないと、小さな生き物の世界についてのイメージは広がらなかっただろうし、それがあったからこそ、上記の言葉が実感を持って受け入れられたのでした。

梨木香歩さんの作品ならではの質感といいましょうか、美しく、さらりとした、しかし生命の力強さに触れたような、読了後そんな感想も抱きました。

感想。そして読了後にザワークラウトを漬ける

トータルな感想としては、これまでに読んだことのないタイプの小説であり、たとえようもなくなんとも不思議なんだけれど、すっと生命への洞察を与えてくれた作品でした。

「沼地のある森を抜けて」を読んだ後、人間や動物だけでなく、地球に存在するあらゆる「生命」の存在について色々と考えさせられます。

特に「たった一つの細胞の夢」の部分。読了後、度々それをイメージすると、どこか怖さすら感じる壮大な世界。しかし決して非現実ではなく、実際にそのはじまりはあったのだろうと思うと、生命との相関性について改めて意識が変わりました。

この本を読んだ直後、私はぬか漬けこそつけようとは思いませんでしたが、ドイツの漬物ザワークラウトを作りました。キャベツと塩で作るシンプルなお漬物。キャベツにもともと付いている乳酸菌の力を借りて出来上がっていきます。

今、漬け込んでいる容器の中で、乳酸菌とその他の雑菌の壮絶なせめぎ合いと生存競争が繰り広げられていることだと思います。清潔な容器、適度な塩分、空気が入らないようにするなど、極力乳酸菌に有利になるような手はずは整えました。

もし雑菌が勝ったならば、それは我々でいう「腐ってしまった」という状態に。願わくば、乳酸菌がその世界を制覇して、キャベツがザワークラウトに変化していることを願って(この物語を読み終えると急激に漬物が食べたくなりますよ)。

【関連記事】:美味しんぼの山岡さんも推薦の料理随筆「土を喰ふ日々」