台風の日。どこに行くこともできず、これは集中して読書できるタイミングだと、いろいろ本を取り揃えました。

そんな中で、選んだ小説のひとつが浅田次郎さんの「憑神」。

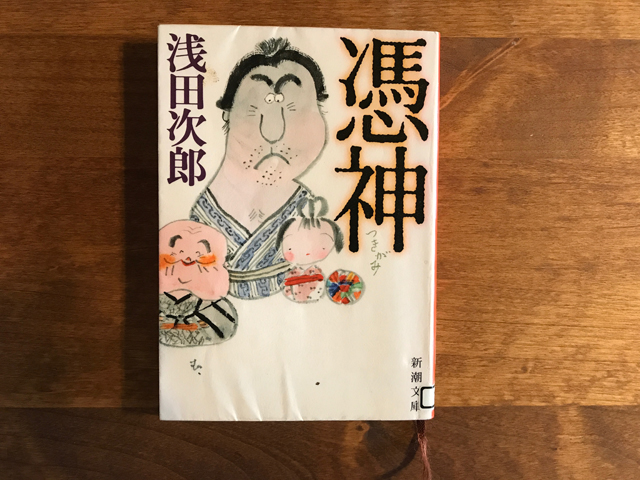

昔から面白いとは聞いていたし、表紙の3人組がどういう関係性なのか気になっていたので、ちょうどいい機会と読んでみることに。

思っていたストーリーとは大分に違いましたが、なかなか考えさせられる時代劇小説。

特に、舞台となっている幕末の雰囲気と現代世相が私の中で微妙にリンクしてしまい、うむむと唸らされる内容でした。

パッと読むと娯楽作品。でもじっくり考えてみるとなかなか考えさせられる「憑神」のご紹介。

(以下ネタバレを含みます)

感想「憑神」日本の行く末のために命をかけた彦四郎

浅田次郎の「憑神」あらすじ

時は幕末、お江戸。主人公の別所彦四郎は、才能がありながらも不運が続き妻子とも離縁、兄夫婦のところに厄介ならねばいけない暮らしぶり。

ある夜、出先の帰り道。草むらの中で小さな祠(三巡稲荷)を発見する。不運から脱したい彦四郎はその祠に神頼みをすることに。

しばらく経った後、彦四郎の前に大変景気のいい、お大尽風の男が現れます。その男は、祠に祈ったがために現れた神様でした。

誠に霊験あらたかなその祠。しかし、霊験はあらたかでも、実はその祠は祈ってはいけない祠。彦四郎の前に現れた神様はなんと貧乏神でした。タイトルの「憑神」はこうした神様に憑かれるの意。

不運続きの上に、さらに貧乏になってはたまらんと貧乏神につめよると「宿替え」なる貧乏神を誰かになすりつける方法があるとのこと。

彦四郎は、自分を追い出した嫁の実家に貧乏神を宿替えさせることになるのですが、、、、。

幕末の、なんとなく投げやりな空気感。武士だ武士だといっても、そのお役は形骸化して誰もが身を入れていないような時代。

そんな中で、突発的な不運に見舞われながらも、己の生きるべき道を見出す彦四郎の一代記。

別所彦四郎を取り巻く状況と現在

この別所彦四郎なる男の家は、いざ戦がおこれば徳川家将軍の影武者となるべく努める家柄。普段の仕事はその影武者のための鎧30着の手入れをするということ。そんなことを250年にもわたり代々行ってきた家柄。

彦四郎の兄がその仕事を受け継いでいたのですが、ボンクラな兄は三日に一度の鎧の手入れすらさぼる怠けぶり。ストーリーが進むにつれて、彦四郎は自分に憑くはずだった厄病神を兄に宿替えさせて、自分がそのお役につきます。

頃は幕末。戦の主力が鉄砲や大砲に移り変わる時代に、鎧を着て影武者となる仕事が未だ存在することに、彦四郎は疑問を持ち出します。

侍として、自分の家が代々受け継いできたもの。そしてこの幕末の時代に、それをする意味。

これまでの侍の時代であれば、何も考えずともお役に励めばよかったのでしょうが、幕末において薩長が江戸へ攻め入り、自分たちの生活基盤が崩壊の危機にある時において、彦四郎は激しく自問自答。

ここに出てくる幕末の空気感。なんとも現代に似通ったものを感じました。

閉塞感と変化の板挟みというか。長年培ってきたものが外部の影響(今でいうと諸外国の影響)や時代の変化で変わらざるをえない、そんな時代。

たとえば、これまでの価値観であれば人生80年とちょっと、老後は65歳ぐらいから年金暮らしでやっていけるという思いがありました。しかし、国は2000万円貯金しろという。

「LIFE SHIFT」という本では私たちの世代ですでに人生100年時代に突入するともあります。これまでやっていけると思っていたものが通用しなくなり、新たなやり方を模索しなければならない。

国にもどうにかしてほしいと思うものの、そういう国民、庶民の暮らしぶりに関連することには力を入れているように感じられず、消費税などで逆に難しくなるばかり。不満などは四方八方から噴出しています。

であるならば、選挙などで自分たちの意思を国会に通そうという努力があってしかりな気もしますが、一向に上がらない投票率。みんなどこか他人事のまま、この鬱々とした閉塞感の中で思考停止している人と怠惰を貪る人が多くなってきているような気もするんです。

彦四郎が置かれている立場と今の現代日本人が置かれている立場。時代は違うし、幕末の変化の度合いと現代とではそのインパクトは比べようがないですが、それでも「憑神」で描かれている世の中がどうにも他人事に思われず、彦四郎がどのような考えを持ってその時代に望んでいるのか興味深いものがありました。

【感想】彦四郎が最後に己の命をかけたもの

彦四郎の元に貧乏神が訪れた後、次に疫病神が訪れます。これも宿替えにてしのいだもののの、三巡稲荷からの最後の刺客、死神に取り憑かれることに(貧乏神は恰幅のいいお大尽風、疫病神は体格のいい関取風、そして死神は可愛らしい女の子。「憑神」の表紙の3人はそれぞれの神様を表しています)。

こればかりは宿替えをさせて、誰かを死に至らしめることはできぬと彦四郎は死を覚悟します。しかし、武士たるものの死に際をいかにするか。

己の家柄、受け継いできたもの、そして人生。いよいよ徳川の天下が終わろうとする中、一部の武士が集って薩長に抵抗しようとしている。しかし、将軍はとっくに戦から逃げ出している。

彦四郎は伝来の武具をまとい、最後の抵抗を続ける武士たちのもとへ駆けつけることにしました。それはある意味将軍の影武者として。いや味方たる武士たちを欺くことにはなりますが、彼らを奮い立たせる対象として、戦地へ赴きます。

それは、この最後の戦の負けっぷりを、武士の世の最後が無様ではなく立派な負けっぷりで締めくくるため。そうした立派な負けっぷりがあってこそ、次の世に受け継がれるものがあるはずだと。

拙者は意地だの面目だのという、瑣末なことを言うておるのではない。百や二百の命でおぬしらの世がいくらかでも強うなれば、それでいいのだ。(中略)

戦は勝ち負けではない。勝ちっぷりと負けっぷりじゃ。それがおたがいに悪ければ、戦には何の値打ちもない。むろん武士も武士道も、なんの値打ちもないことになる。予は武士の棟梁として、立派な負けっぷりをせねばならぬのじゃ。

最後の命を賭して、影武者として立派な働きをする彦四郎。その兄の佐兵衛に上役の伊左衛門は、こういいます。

佐兵衛。わからぬか、彦四郎じゃ。汝が弟は天下一の侍ぞ。われら御徒士の矜りぞ。彦四郎は、意地も忠義もなく、われらが世の輝きのために死するのじゃ。(中略)やつは苦心に苦心を重ねて、ついにおのれが分を全うする。御徒士の務めを、影武者の本懐をなし遂げるのじゃ。

彦四郎は最後に己の命を次世代のために使うことにしたのでした。

「意地も忠義もなく」とありますが、これは武士としての魂や徳川への忠義という意味だと思います。彦四郎が命をかけたのはそういうものではない。ただ、次世代のため、日本という国の未来のために命をかけることにしたのです。

このラストのシーンに、私は「ベルサイユのばら」を想起してしまいました。「ベルサイユのばら」の主人公オスカルも、最後には国王のためでもマリーアントワネットのためでもなく、フランスという国の未来のために戦い死んでいきました。

命をかけるのは、自分たちの国の輝かしい未来のため。これはある意味、彦四郎の意識の凄まじい変化を象徴しています。徳川幕府があり、主君がいて、そしてそれに使える自分たちという構図。それが当時の武士たちの世界の成り立ちでした。しかし、彦四郎は最後の最後でその呪縛から逃れることができた。

「憑神」という小説は、単なる貧乏神に祟られた男の時代劇小説というだけでなく、武士の時代の終わりと、その価値観から脱却した男の物語として見ると、より面白く感じられると思います。